我平常工作的交流对象就是:生物制造领域或者对其感兴趣的科学家、企业家、投资人、市场销售和政府工作人员。在交流中,我发现共性的问题是,大家都只熟悉自己的一套知识体系,很难理解对方的资源、能力和诉求是什么。比如,科学家不断强调自己的技术有多先进,多远大的前景,但无法合理估算生产成本和经济效益。比如,企业家会不断强调自己的产能有多大、渠道有多广,嫁接技术会如虎添翼,但提不出自己的技术改进方向,只要求降本增效。比如,投资人会不断强调自己的人脉圈有多广、投出过多少好企业,但既要求成长快,又要求壁垒高,还要求风险小。比如,政府工作人员会强调自己的政策多么实际和优渥,但希望企业给予明确的业绩和税收承诺,以便让财政投入不会面临“国有资产流失”。所以,坦诚说,交流是丰富的、有启发的、有积极意义的,但是,落地是困难的、漫长的、需要耐心的。我因为有政府工作、创业、投资和销售等相关经验,一直试图扮演各方参与者之间的翻译角色。结果就是,我一直很焦虑,因为需要不断地跳出自己的舒适圈,到别人的舒适圈,去理解各方的能力和资源、诉求和问题。

科学家在研究上是不断试错的,因为科研经费要求的是科研成果,只要哪怕能实现这么一次0的突破,就是巨大的成果。但在商业上,要求科学家做1-10甚至10-100的工作,他并不擅长,也没办法承担放大不成功的风险。企业家是吝于犯错的,一次战略或者投资方向的失误,不但可能大幅增加成本和费用,让现金流紧张甚至断裂,还可能错失了商业机会,难以翻身。政府工作人员是不能犯错的,不作为顶多不能升迁,但国有资产流失的大帽子扣下来,谁也担不起,所以只能争抢名人和明星项目,至少“不出错”。投资人似乎是最能犯错的,但在投资回报率普遍小于1的时代,拿了管理费的GP开始面临LP的追责,而那点工资可能都不够跟投的,还不如不投。

但如果每一方都害怕犯错,都愿意待在一个安全、稳妥、不冒险、不担责的舒适圈,那么生物制造根本不可能落地。以现在的技术水平来说,生物反应与化学反应相比,普遍稳定性较差。

因为生物反应涉及到的生物体(如微生物、酶、细胞等)具有以下特点:

生物体的复杂性:生物体是复杂的有机系统,其内部的代谢途径、调控机制和环境平衡都是动态变化的。这种复杂性导致了生物反应条件的不稳定性和可变性。

对环境敏感性:生物反应(生物体内的酶是催化生物反应的关键因素)往往对环境条件(如温度、pH、氧气浓度、营养物质等)非常敏感。即使是微小的环境变化,也可能导致生物反应的效率和产物产量的波动。

生物代谢的调控:生物体通过复杂的调控网络来维持内部环境的稳定,但这种调控机制也可能导致生物反应在产量和速率上的波动。

微生物的生长周期:微生物的生物反应往往受到微生物生长周期的影响。例如,微生物在指数生长期代谢活跃,但在稳定期代谢减慢,这可能导致反应速度的变化。

污染和污染控制:生物反应系统中可能存在污染问题,如副产物的积累、微生物的死亡和细胞壁的降解产物等,这些都可能影响反应的稳定性和产品质量。

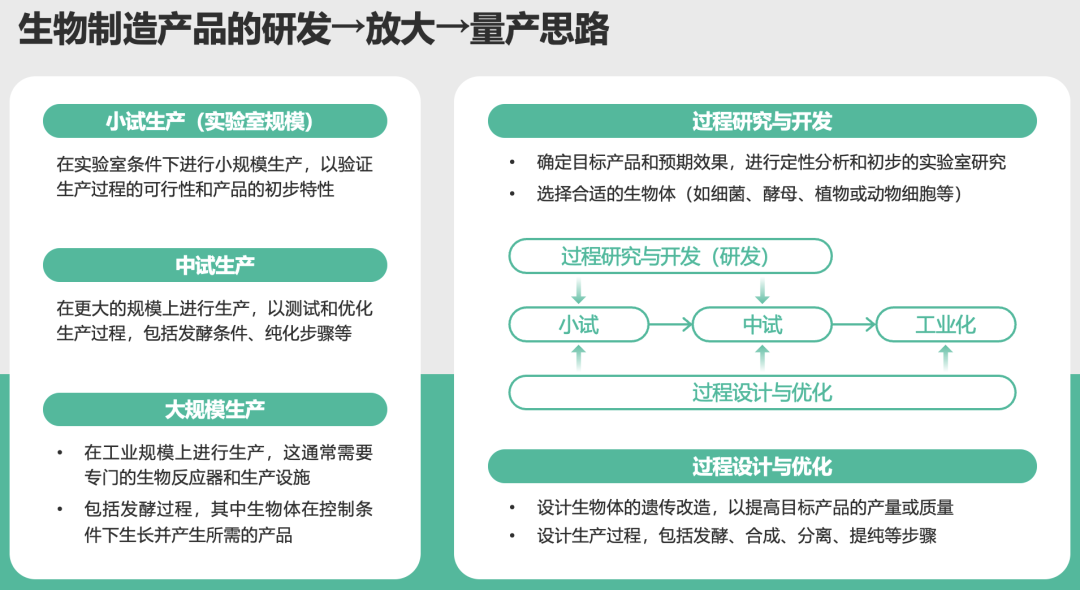

所以,生物制造是非常强调小试、中试到规模化生产的放大思路的。因为不是小试成功了,中试就能成功,不是中试结果好,规模化生产就能物美价廉。所以,过程研究、开发贯穿于小试、中试,而过程设计、优化从小试一直贯穿到大规模生产。

在这个过程中,科学家必须得面临1-10和10-100的失败挑战,里面存在大量科学家不擅长的工程设计和工艺优化问题。它们通常发不了文章、申不了课题,需要待在第一线,根据理论结合实际,反复测试找到最优解,过程很艰辛,且非常枯燥无聊。在这个过程中,企业家需要在人力、财力、物力上配合和容忍科学家长时间的试验,而不是上来就把降本增效的指标强压给科学家,坐等研发成果马上变成效益。而科学家和企业家得联合起来,告诉政府工作人员,我需要配套资源和条件。税收返还、奖励补贴都是通用标准,但针对生物制造所需要的都得落实:土地的性质、厂房的建设,供水、供电、供能(例如蒸汽)、供原料;三废(废气、废水、固废)的处理,安监、环评等政府服务;至于未来能给地方带来多少的GDP和税收,或者能给投资机构带来多少的回报,只能干中学、干中算、干中调。而今,合肥政府联合凯赛生物、招商局集团,又一次在生物制造领域复刻“合肥模式”,打造具有全球竞争力的合成生物材料产业集群,推动生物制造产业的技术突破和产业升级。在长三角地区的上海、杭州、常州旗帜鲜明亮出“合成生物”旗帜之后,合肥凭借华恒生物、凯赛生物以及招商局集团的资源,也快速驶入生物制造赛道。在国家生物制造的大战略引领下,各地能跑出怎样的阶段性成果和差异化优势,我们拭目以待。但生物制造要落地并能创造效益,科学家、企业家、政府工作人员、投资人,必须得走出自身知识圈和舒适圈——去真正认知到科技的发展、产品的创造、市场的规律和政府的运行逻辑。

而不是不切实际地期待,只要各方合作,就能够让自己的问题迎刃而解。